《史记”天官书》曰:“为天数者,必通三五。终始古今,深观时变,察其精粗,则天官备矣。” 这里说到了“三五”,司马贞索隐注曰:“三谓三辰,五谓五星。” 《天官书》又曰:“仰则观象於天,俯则法类於地。天则有日月,地则有阴阳。天有五星,地有五行。”

在《汉书”律历志》中有:

《易》曰:“参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。”

太极运三辰五星于上,而元气转三统五行于下。其于人,皇极统三德五事。故三辰之合于三统也,日合于天统,月合于地统,斗合于人统。五星之合于五行,水合于辰星,火合于荧惑,金合于太白,木合于岁星,土合于镇星。三辰五星而相经纬也。

显然,刘歆也把“参伍”解释为三辰和五星,把“参伍以变”视为“天下之至变”。

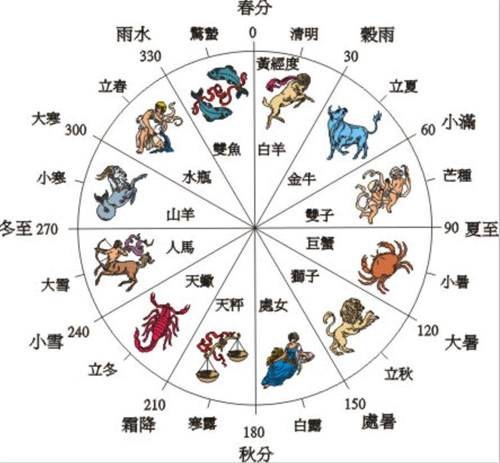

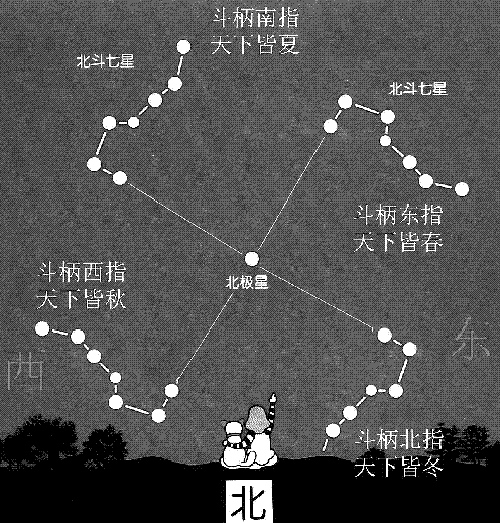

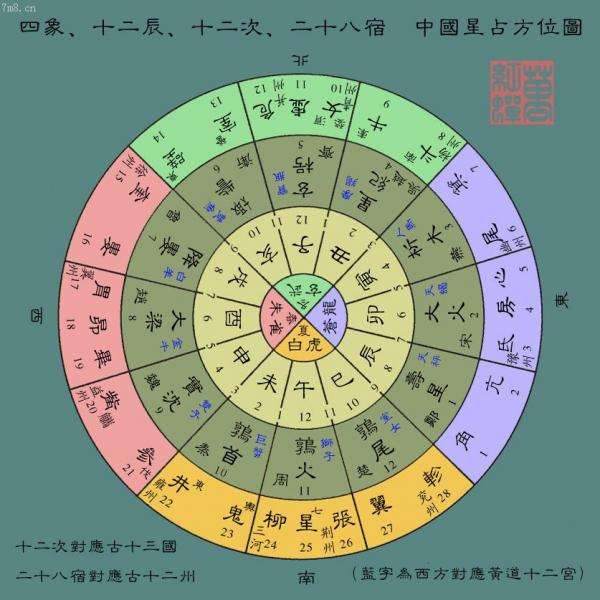

十二辰概念的出现,是为了确定历法中十二月和二十四节气的需要。大约在春秋时代或更早,沿天赤道把星空等分为十二个天区,称为十二次,依次以十二辰命名,即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。每一次的起点是“节”,中点是“气”,共十二节和十二气,合为二十四节气。又,在地面上同样划分有十二个区域,其中以正北为子作为起点,依次以十二辰命名,则正东为卯,正南为午,正西为酉。地面十二辰的划分确立了北斗建辰的基准,根据北斗斗柄的指向就可以确定月份。

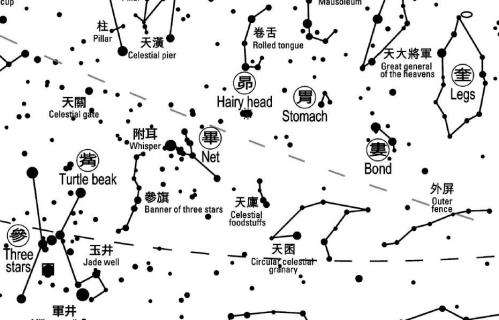

关于“璇玑”,北斗七星从斗杓向斗柄依次是天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳和摇光共七星,取天璇和天玑命名,故北斗也称璇玑。北斗七星围绕北天极旋转,每年一周,“璇玑之运”指北斗绕北天极的旋转。

“三光”指日、月和二十八宿,“三光之行”即日、月在二十八宿体系中的运行状态。

“道”是黄道,“道之发敛”指日月五星沿黄道运行时靠近或远离地球时的位置变化。

“景”是圭表投影。圭表是古代用来测量日影长短的仪器,夏至日近则影短,冬至日远则影长,测量“景之长短”变化,就可以用来确定节气。

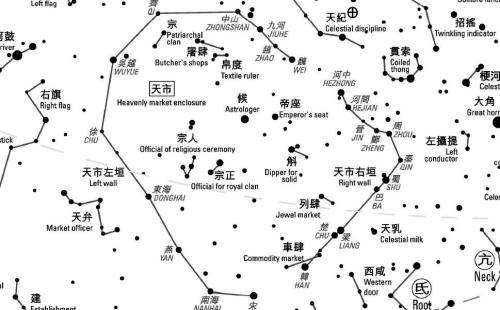

“斗纲”是北斗的天枢、玉衡和摇光三颗星连线所指的地面方向,以连线指向地面十二辰的位置来确定月份。称“北斗建辰”或“斗柄建辰”。如建子为周历正月,建丑为周历二月,建寅为周历三月等,依此类推。图1所示的连线指向正西的酉位,称北斗建酉,为周历九月,是秋分所在的月份。

“青龙”指岁星(木星)。在古代数术中有五方、五行、五星、天体五宫和十天干的对应架构,即

东方——甲乙——木——青龙——岁星;

西方——庚辛——金——白虎——太白;

南方——丙丁——火——朱雀——荧惑;

北方——壬癸——水——玄武——辰星;

中央——戊己——土——黄龙——镇星。

由于青龙和岁星同属于东方甲乙木的架构之中,所以岁星又称青龙。古人认为岁星每十二年绕地球视运行一周,每年经过一个天区(十二次中的一次),所以,根据岁星在天区中的位置可以实现十二辰纪年,分别称岁星在子、岁星在丑、岁星在寅等。故“青龙所躔”即“岁星纪年”。

所以,前文所说的“昔者圣人之作历”的“圣人”是孔子,而“作历”则是指“先秦四分历”。所谓“以顺孔圣奉天之文”,是指后汉时期遵照圣人孔子教诲,奉行天意重新颁行四分历。《后汉书》中提到的“琁玑之运,三光之行,……”等作历方法,沿用了孔子作《易》时代的作历原则和方法,在这一时期的文献如《左传》和《国语》中可以见到。综上所述,“参伍”是历法概念,应该按照《史记”天官书》所云,解释为三辰和五星。