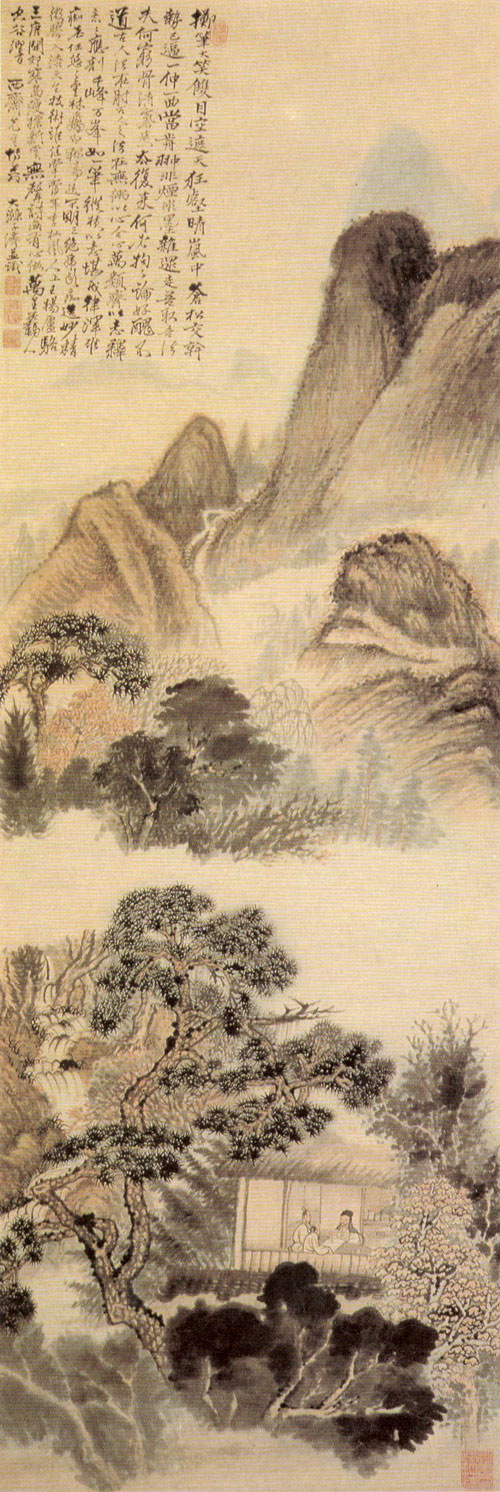

纸本,设色,南京博物馆藏

总观:

本画主景是一株松树掩映着古屋高士,旁边是清泉淙淙枯木纵横。中间的景色是群山和飞瀑。石涛先用墨笔勾染再施以花青点染,笔墨色之间彼此互融,达到和谐统一。画的左上端有他作的长诗,充分表达出他在创作时的激动心情,并发出了“吾取吾法”之强音。押角章是著名的“搜尽奇峰打草稿”章。

通观全幅,诗书画印四美皆备,在同时代的画家中难得,实乃石涛晚年进入艺术最高境界的一件精品杰作。

技法:

石涛在驾驭笔墨方面有一种非凡的表现力,无拘于既有的规范、绳墨,而一任情感倾泻,横竖涂抹,逶迤成章。枯湿浓淡兼施并发,颇尽笔墨变化之能事。无论是画树还是画石,行笔拙厚而酣畅。枯笔使用后,往往继之湿笔润泽,使水墨交融、顿生韵味。皴点并用,更使此画独具一格。此画应了郑板桥的评价:“石涛画法,千变万化,离奇苍古而又能细秀妥贴,比之八大山人殆有过之无不及。”

图赏:

作品以“狂壑晴岚”为名。

壑者,山谷也,却位于群峰环抱之中,处于画面上部中心位置。本来中心留空是一招险棋,但画面上方峰峦竭尽变化,不仅有高有低,有明有暗,有泼笔、有勾勒、有皴染,而且有平台山路,有水口飞瀑,皴法有直有斜也有横,横者势如折带而形如披麻,加之山谷中有丛林自右而出,有岚气自左而上,这就借纵横错落的峰势体现狂壑之狂,借水口自远及近的奔腾冲击狂壑之狂。

山壑之空,本是空白,不料却有狂之用,这真中国画中奥妙所在,也是中国哲学之精髓所在。

为了突出“晴岚”之晴,石涛用淡赭石和少许藤黄染出山峰的受光面,以淡赭、淡黄和少许朱色染出树干和杂树夹叶,远山以大笔蘸空青写出,与暖色形成对比,整个画面呈现亮丽祥和之色,此亮丽祥和之色与水墨湿笔的氤氲相对比,一派雨过天晴之气象。画面岚气分三部分处理:一是画幅中部,拦腰一股岚气,将画面一分为二,上半部画山水,下半部画人文活动。这一块岚气从左向右的切断,是十分大胆的手法,弄不好会使画面上下两半雷同平板。而石涛笔下用树木的高低错落,以及部分树木的拦腰截断,根梢相呼应,树干为岚气遮挡,迹断意连;并用岚气的回绕聚散等手法,巧妙地解决了“平板,并且衬托了“狂”。第二块岚气即是上半部的“狂壑”,亦即画面的重心所在,已如上述。第三块是大笔扫出的远山,即山即气,混然一体,若隐若现中,岚气缥缈,恍若仙境。三块岚气由下而上,由近而远,由显而隐,由实而虚,巧妙无比。

画面下半部画深山密林中茅舍隐隐,竹木森森,清流急湍直与远山的水口飞瀑相接应;山谷泉响之间,茅舍之中,一文人高土正挥毫书画,有两人立于对面,一人观望,一人帮助展纸;山林仙境中又有这般高雅,此情此景,怎不令人神往。或许这正是石涛的自我写照,或许他正是一边欣赏着屋外的狂壑晴岚,画出了笔下的《狂壑晴岚图》。

诗赏:

掷笔大笑双目空,遮天狂壑晴岚中。

苍松交干势已逼,一伸一曲当前翀。

非烟非墨杂沓走,吾取吾法夫何穷?

骨清气爽去复来,何必拘拘论好丑。

不道古人法在肘,古人之法在无偶。

以心合心万类齐,以志释意意应剖。

千峰万峰如一笔,纵横以意堪成律。

浑雄痴老任悠悠,云林飞白称高逸。

不明三绝虎头痴,造妙精微胶入漆。

天生技术谁继掌?当年李杜风人上。

王杨卢骆三唐开,郊岛寒瘦标新赏。

无声诗画有心仿,万里羁人空谷响。

这首七言古风分四韵,文辞虽然不算十分精炼,但信手拈来,直抒胸臆,读起来简直“无法无天”。

开篇便称“掷笔大笑双目空,遮天狂壑晴岚中”,可以想象石涛收笔时的痛快淋漓,天性豪情跃然于字里行间,活脱脱石涛一幅自画像。“吾取吾法夫何穷”,提出了他的“我法论”,虽未贬低古人,但却是绝对地目空古人,他认为古人成功之处在于技法的“无偶”,即独一无二。这篇诗跋着重强调的是“无法”“我法”,可谓“无招胜有招”,虽有狂气,但狂而不躁,狂而不失文气,正与图意相连,天衣无缝。

综述:

石涛的画若是论法度,他其实不比八大山人那么严谨;论意境,他不比倪云林那样超脱。但若论激情之率真、之恣肆、之纵逸,以及深入生活之透彻和独特的视角、视野,他可算是古今第一山水大家!